مقابلة (علم الفلك)

المقابلة[1][2] أو الاستقبال[1][3] أو التقابل[4][5][6] هي مصطلح يستخدم في علم الفلك الموقعي ليشير إلي وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض عند رصدهما من موقع محدد (غالباً الأرض).

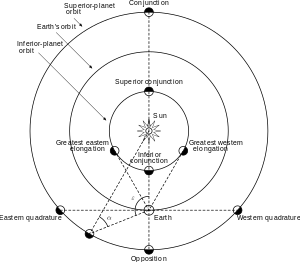

ويقال إن الجرم الفلكي سواء كان كوكب (أو كويكب أو مذنب) في موضع «التقابل» عندما تكون الشمس والأرض والجرم الفلكي في خط مستقيم تقريبا (أو في وضع؛اقتران كوكبي) والأرض تكمن في المنتصف بين الجرم الفلكي والشمس، مما يجعل الشمس والكوكب يظهران في اتجاهات متعاكسة عند النظر إليهما من الأرض. وتحدث هذة الظاهرة لأن معظم المدارات في النظام الشمسي تقريبا متشاركة المستوى بالنسبة لمسار الشمس. التقابل الفلكي يحدث فقط للكواكب العلوية وهذا يعني أي كوكب يدور حول الشمس خارج مدار الأرض (انظر الرسم البياني).

تحدد لحظة التقابل الفلكي عند الاختلاف الظاهري لخط الطول السماوي (الأرضي المركز) للجرم بمقدار 180 درجة عن خط الطول الظاهري للشمس.[7] في تلك اللحظة، فإن الجرم يكون:

- أقرب إلى الأرض من المعتاد، مما يجعلها يبدو أكبر وأكثر إشراقا.[8](مقابلة الكواكب هي أفضل الفرص لمراقبة الكواكب العلوية لأنها بعيدة تماما عن وهج الشمس، وأقرب إلى الأرض من المعتاد).

- في حركة ظاهرية تراجعية.[9]

- مرئي تقريبا طوال الليل- ويشرق تقريبا عند غروب الشمس، ويبلغ ذروته حوالي منتصف الليل، ويغرب تقريبا عند شروق الشمس.[10]

- مضاء بالكامل تقريبا بنور الشمس ويظهر الكوكب طور كامل، مماثل للقمر كامل.[11]

- في هذا الوضع يزداد الضوء المنعكس من الأجرام الفلكية ذات الأسطح الخشنة الغير محجوبة.[12]

القمر

عدلالقمر الذي يدور حول الأرض بدلا من الشمس، يكون قمر كامل عندما يواجة الشمس.[14] ولايرى من الأرض بدرا إلا إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر في تلك الحالة فأن خط الطول السماوي للقمر يختلف بمقدار 180 درجة عن خط الطول الظاهري للشمس. وعندما يكون القمر في وضع تقابل كوكبي قد يحدث خسوف.

مراجع

عدل- ^ ا ب أمين المعلوف (1935)، المعجم الفلكي: وهو يشمل الثوابت والكواكب السيارة والصور النجومية وبعض المصطلحات الفلكية (بالعربية والإنجليزية) (ط. 1)، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ص. 82، OCLC:1227681303، QID:Q125167999

- ^ محمد علي التهانوي (1996)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ترجمة: عبد الله الخالدي؛ جورج زيناتي، مراجعة: رفيق العجم. تحقيق: علي دحروج، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ج. 2، ص. 1619، OCLC:36301759، QID:Q120808017

- ^ ألفريد فايجرت؛ هلموت تسمرمان (1990). الموسوعة الفلكية. ترجمة: عبد القوي عياد. مراجعة: محمد جمال الدين الفندي. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. ص. 41. ISBN:978-977-01-2341-6. OCLC:929655791. QID:Q123996630.

- ^ عماد مجاهد (2011). معجم علوم الفضاء والفلك الحديث (بالعربية والإنجليزية). عَمَّان: دروب ثقافية للنشر والتوزيع. ص. 141. ISBN:978-9957-12-378-9. OCLC:782056884. QID:Q124000206.

- ^ سائر بصمه جي (2017). القاموس الفلكي الحديث (بالعربية والإنجليزية) (ط. 1). بيروت: دار الكتب العلمية. ص. 334. ISBN:978-2-7451-3066-2. OCLC:1229995179. QID:Q124425203.

- ^ المعجم الموحد لمصطلحات الرياضيات والفلك: (إنجليزي - فرنسي - عربي)، سلسلة المعاجم الموحدة (3) (بالعربية والإنجليزية والفرنسية)، تونس: مكتب تنسيق التعريب، 1990، ص. 193، OCLC:4769958475، QID:Q114600477

- ^ U.S. Naval Observatory Nautical Almanac Office (1992). P. Kenneth Seidelmann (المحرر). Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. University Science Books, Mill Valley, CA. ص. 733. ISBN:0-935702-68-7.

- ^ Moulton، Forest Ray (1918). An Introduction to Astronomy. ص. 255, 256. مؤرشف من الأصل في 2020-12-24., at Google books

- ^ Newcomb and Holden (1890), p. 115

- ^ Newcomb، Simon؛ Holden، Edward S. (1890). Astronomy. ص. 115, 273. مؤرشف من الأصل في 2020-08-09., at Google books

- ^ Newcomb and Holden (1890), p. 334

- ^ Gehrels, T. (1956) "Photometric Studies of Asteroids. V: The Light-Curve and Phase Function of 20 Massalia". Astrophysical Journal 195: 331-338. نسخة محفوظة 30 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.

- ^ "Close-up of the Red Planet". مؤرشف من الأصل في 2017-07-29.

- ^ Moulton (1918), p. 191

- ^ File:Geometry of a Lunar Eclipse.svg - Wikimedia Commons نسخة محفوظة 14 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.